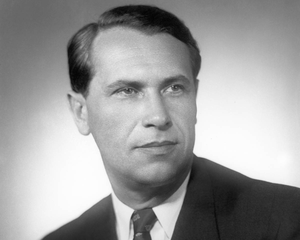

Петр Мартынович Алейников. Родился 25 апреля 1914 год деревне Кривель Любиничской волости Горецкого уезда Могилёвской губернии в крестьянской семье белорусов-католиков.

скрытый текст

Отец рано умер, в десять лет мальчик сбежал из дома и бродяжничал. Его определили в школу-интернат, где местный киномеханик начал обучать парнишку своему мастерству. Так Петя полюбил кино и захотел стать актером. Из интерната сбежал, чтобы пробраться в Москву, где «учат на актеров». Был снова задержан и попал в детскую трудовую колонию. Здесь окончил драмкружок и в 1931 году приехал в Ленинград с рекомендательным письмом, поселился на Охте и поступил в Техникум сценических искусств на курс Сергея Герасимова.

Еще будучи студентом начал сниматься в эпизодах: «Встречный», «Крестьяне». Всенародную славу Алейников обрел после выхода на экраны фильма «Семеро смелых». Роль, сыгранная им в этом фильме — повар Петька Молибога — в полной мере раскрыла его лирико-комедийное дарование и редкое обаяние.

На съемках фильмов «Трактористы» и «Большая жизнь» Алейников знакомится с актерами Борисом Андреевым и Николаем Крючковым, дружба с которыми сохранится на долгие десятилетия и, во многих картинах они будут участвовать вместе.

После Великой Отечественной войны карьера Алейникова постепенно пошла на спад. Актер во многом стал заложником своего привычного амплуа: зрители и режиссеры по-прежнему воспринимали его как Савку из «Трактористов» и Ваню Курского из «Большой жизни», а время требовало других героев, да и сам Алейников становился старше и серьезнее. Будучи актером разноплановым, он мечтал о драматических ролях, но с годами его приглашали сниматься все реже. Во многом это было связано с тем, что Алейников начал злоупотреблять алкоголем — опять же по причине невостребованности.

Скончался Петр Алейников 9 июня 1965 года в Москве от пневмонии. В последние годы актер сильно пил и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Борис Андреев, узнав о намерениях властей похоронить его друга на Ваганьковском кладбище, добился того, чтобы Петру Алейникову было отдано то место на Новодевичьем кладбище, которое было зарезервировано для самого Андреева.

Еще будучи студентом начал сниматься в эпизодах: «Встречный», «Крестьяне». Всенародную славу Алейников обрел после выхода на экраны фильма «Семеро смелых». Роль, сыгранная им в этом фильме — повар Петька Молибога — в полной мере раскрыла его лирико-комедийное дарование и редкое обаяние.

На съемках фильмов «Трактористы» и «Большая жизнь» Алейников знакомится с актерами Борисом Андреевым и Николаем Крючковым, дружба с которыми сохранится на долгие десятилетия и, во многих картинах они будут участвовать вместе.

После Великой Отечественной войны карьера Алейникова постепенно пошла на спад. Актер во многом стал заложником своего привычного амплуа: зрители и режиссеры по-прежнему воспринимали его как Савку из «Трактористов» и Ваню Курского из «Большой жизни», а время требовало других героев, да и сам Алейников становился старше и серьезнее. Будучи актером разноплановым, он мечтал о драматических ролях, но с годами его приглашали сниматься все реже. Во многом это было связано с тем, что Алейников начал злоупотреблять алкоголем — опять же по причине невостребованности.

Скончался Петр Алейников 9 июня 1965 года в Москве от пневмонии. В последние годы актер сильно пил и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Борис Андреев, узнав о намерениях властей похоронить его друга на Ваганьковском кладбище, добился того, чтобы Петру Алейникову было отдано то место на Новодевичьем кладбище, которое было зарезервировано для самого Андреева.

Это сообщение отредактировал SuperHunter - 27-01-2024 - 23:20

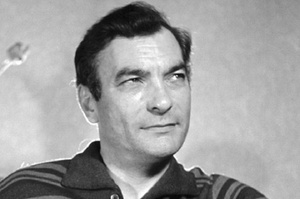

Борис Федорович Андреев. Борис Андреев родился 9 февраля 1915 года в Саратове в семье рабочих.

скрытый текст

Детские и юношеские годы прошли в Аткарске Саратовской губернии. После окончания школы-семилетки в 1930 году работал слесарем-электромонтером на комбайновом заводе в Саратове (1930—1935). В 1933—1935 годах без отрыва от работы учился в Школе рабочей молодежи при заводском управлении. Уже тогда начал ходить в заводской драмкружок. Заметивший его успехи известный саратовский актер И. А. Слонов предложил ему поступить в Саратовское театральное училище, которое он успешно окончил в 1937 году.

В 1937—1938 годах — актер Саратовского драматического театра им. К. Маркса. Во время гастролей театра в Москве актера заметил кинорежиссер И. А. Пырьев и пригласил в картину «Трактористы». Фильм вышел на широкий экран в 1939 году, в фильме актер выступил достойно и не затерялся среди уже известных артистов.

Во время съемок фильмов «Трактористы» и «Истребители» приобрел двух очень близких друзей — П. Алейникова и Н. Крючкова. Впоследствии в кругу киноактеров он называл эту компанию «святой троицей».

В 1941 году артист, будучи в крепком подпитии, позволил себе ряд резких отзывов о руководстве страны. Его заключили в СИЗО, ему грозила 58-я, «политическая» статья, однако через несколько месяцев актера освободили по личному указанию Сталина.

В годы войны вместе с М. Бернесом снялся в легендарном фильме «Два бойца» (1943).

В роли Ильи Журбина в фильме «Большая семья» (1954) проявилось умение актера воплощать психологически глубокие характеры. Проникнуто эмоциональной насыщенностью исполнение Андреевым ролей Лазаря Баукина в экранизации повести Павла Нилина «Жестокость» (1959) и боцмана Росомахи в экранизации повести Виктора Конецкого «Путь к причалу» (1962). Крупнейшей работой артиста в кино стал Вожак в фильме «Оптимистическая трагедия» (1963).

Борис Андреев умер 25 апреля 1982 года в Москве от обширного инфаркта. Похоронен на Ваганьковском кладбище, хотя ему как народному артисту СССР полагалось упокоение на Новодевичьем; в 1965 году законное место на престижном кладбище он уступил своему лучшему другу Петру Алейникову.

В 1937—1938 годах — актер Саратовского драматического театра им. К. Маркса. Во время гастролей театра в Москве актера заметил кинорежиссер И. А. Пырьев и пригласил в картину «Трактористы». Фильм вышел на широкий экран в 1939 году, в фильме актер выступил достойно и не затерялся среди уже известных артистов.

Во время съемок фильмов «Трактористы» и «Истребители» приобрел двух очень близких друзей — П. Алейникова и Н. Крючкова. Впоследствии в кругу киноактеров он называл эту компанию «святой троицей».

В 1941 году артист, будучи в крепком подпитии, позволил себе ряд резких отзывов о руководстве страны. Его заключили в СИЗО, ему грозила 58-я, «политическая» статья, однако через несколько месяцев актера освободили по личному указанию Сталина.

В годы войны вместе с М. Бернесом снялся в легендарном фильме «Два бойца» (1943).

В роли Ильи Журбина в фильме «Большая семья» (1954) проявилось умение актера воплощать психологически глубокие характеры. Проникнуто эмоциональной насыщенностью исполнение Андреевым ролей Лазаря Баукина в экранизации повести Павла Нилина «Жестокость» (1959) и боцмана Росомахи в экранизации повести Виктора Конецкого «Путь к причалу» (1962). Крупнейшей работой артиста в кино стал Вожак в фильме «Оптимистическая трагедия» (1963).

Борис Андреев умер 25 апреля 1982 года в Москве от обширного инфаркта. Похоронен на Ваганьковском кладбище, хотя ему как народному артисту СССР полагалось упокоение на Новодевичьем; в 1965 году законное место на престижном кладбище он уступил своему лучшему другу Петру Алейникову.

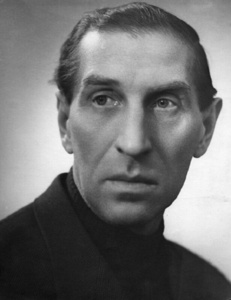

Николай Афанасьевич Крючков. Родился 6 января 1911 года в Москве, в рабочей семье.

скрытый текст

В 14 лет поступил в ФЗУ при «Трехгорной мануфактуре», где учился на гравера-накатчика, там же начал выступать в художественной самодеятельности.

В 1928—1930 годах учился в школе актёрского мастерства при Московском центральном театре рабочей молодёжи. Учёбу совмещал с работой на фабрике «Трёхгорная мануфактура». Театральный дебют состоялся в 1927 году в постановке «1905 год». С 1928 по 1933 годы — актёр Московского центрального театра рабочей молодёжи (ныне — «Ленком»); учился у Николая Хмелёва, Ильи Судакова и Игоря Савченко.

Дебютом в кино стала роль сапожника Сеньки в фильме Б. В. Барнета «Окраина» (1933).

С 1934 года — актёр киностудии «Межрабпомфильм» (с 1936 — «Союздетфильм», с 1948 — киностудия имени М. Горького).

С началом Великой Отечественной войны хотел уйти на фронт, но в военкомате ему отказали, посчитав, что стране он нужнее как актёр. Продолжал сниматься в кино, в том числе в роли военных. Рискуя жизнью, выступал в составе концертных бригад на фронтах.

В 1941—1945 годах — актёр киностудии «Мосфильм». С 1945 года — актёр Театра-студии киноактёра.

Всего за долгие годы творческой деятельности актёр сыграл около ста тридцати ролей в фильмах.

Умер 13 апреля 1994 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

В 1928—1930 годах учился в школе актёрского мастерства при Московском центральном театре рабочей молодёжи. Учёбу совмещал с работой на фабрике «Трёхгорная мануфактура». Театральный дебют состоялся в 1927 году в постановке «1905 год». С 1928 по 1933 годы — актёр Московского центрального театра рабочей молодёжи (ныне — «Ленком»); учился у Николая Хмелёва, Ильи Судакова и Игоря Савченко.

Дебютом в кино стала роль сапожника Сеньки в фильме Б. В. Барнета «Окраина» (1933).

С 1934 года — актёр киностудии «Межрабпомфильм» (с 1936 — «Союздетфильм», с 1948 — киностудия имени М. Горького).

С началом Великой Отечественной войны хотел уйти на фронт, но в военкомате ему отказали, посчитав, что стране он нужнее как актёр. Продолжал сниматься в кино, в том числе в роли военных. Рискуя жизнью, выступал в составе концертных бригад на фронтах.

В 1941—1945 годах — актёр киностудии «Мосфильм». С 1945 года — актёр Театра-студии киноактёра.

Всего за долгие годы творческой деятельности актёр сыграл около ста тридцати ролей в фильмах.

Умер 13 апреля 1994 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

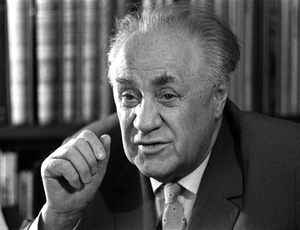

Марк Нумович Бернес (при рождении — Менахем-Ман Неухович Нейман). Родился 8 октября 1911 года в Нежине Черниговской губернии в еврейской семье.

скрытый текст

По окончании семилетней школы, с 1928 года, «начал свою самостоятельную жизнь с расклейки театральных афиш». Работал и зазывалой — «живой афишей». Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступил статистом в харьковский театр «Муссури». Там же, заменив заболевшего артиста, сыграл свою первую роль и удостоился похвалы знаменитого режиссёра Н. Н. Синельникова. К этому периоду относится появление его сценического псевдонима — Бернес. В 1929 году 17-летний Марк приехал в Москву, где стал работать статистом в нескольких театрах, в том числе Малом и Большом. В 1930—1933 годах в Московском драматическом театре играл небольшие роли, впоследствии считал своим учителем артиста Николая Радина.

С 1935 года снимался в кино. После эпизодических ролей («Заключённые», 1936 и «Шахтёры», 1937) последовали заметные работы в фильмах «Человек с ружьём» (1938), «Истребители» (1939), «Большая жизнь» (1939). Игра актёра отличалась обаянием и мягким юмором. Большую популярность Марку Бернесу принесли роли в лентах о Великой Отечественной войне. В фильме «Два бойца» он с поразительной задушевностью и простотой спел песню «Тёмная ночь» (музыка Н. Богословского, слова В. Агатова), а также стилизованную «под одесские песни» «Шаланды». Песни Богословского из фильмов («Любимый город», «Спят курганы тёмные», «Шаланды, полные кефали», знаменитая «Тёмная ночь») в исполнении Бернеса зазвучали по радио, были записаны на пластинки. Сотрудничество актёра и композитора продолжалось до 1956 года.

Первый публичный концерт Марка Бернеса как певца состоялся в Свердловске в Доме офицеров 30 декабря 1943 года, после чего последовало концертное турне по Уралу. В Москве он начал выступать как исполнитель песен с конца 1940-х годов, сперва на вечерах в Домах творческих союзов. Продолжая сниматься в кино, Бернес всё больше внимания уделял эстраде, которая давала широкий простор для реализации его творческих замыслов. Предъявляя высокие требования и к музыке, и к стихам, артист долго и придирчиво работал с поэтами и композиторами. Из 82 песен репертуара Бернеса более 40 создано по его заказу или при его непосредственном участии.

В 1950-х—1960-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелёгкой судьбой — таких, как Умара Магомет («Далеко от Москвы»), Чубук («Школа мужества»), Родионов («Они были первыми»), Огонёк («Ночной патруль»).

17 сентября 1958 года одновременно две центральные газеты начали травлю Бернеса. В «Правде» Георгий Свиридов в статье «Искоренять пошлость в музыке» подверг артиста несправедливым и тенденциозным нападкам. В «Комсомольской правде» в фельетоне А. Суконцева и И. Шатуновского «Звезда на „Волге“» рядовое нарушение Бернесом правил дорожного движения в максимально мрачных тонах подавалось как «поведение, недостойное советского артиста». Следствием этих и нескольких последующих публикаций стало фактическое отлучение Бернеса от съёмок и записей на радио и грампластинки. Но с 1960 года голос Бернеса снова зазвучал по радио (заглавная песня популярной воскресной передачи «С добрым утром!» (О. Фельцман, стихи О. Фадеевой) и на эстраде.

В том же 1960 году на стадионе в Лужниках в программе Московского мюзик-холла Бернес впервые исполнил песню «Враги сожгли родную хату» М. Блантера на стихи М. Исаковского, написанную за 15 лет до того, в 1945 году, и лишь однажды прозвучавшую тогда по радио (в исполнении В. Нечаева). Теперь в лице Бернеса она наконец обрела интерпретатора, сумевшего раскрыть весь её трагический смысл и сделавшего песню широко популярной.

В последующие годы Бернес снова много и успешно работал, гастролировал по стране и за границей — в Польше, Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, получая множество восторженных откликов СМИ; выступал на английском телевидении.

В четырёхсерийном фильме «Щит и меч» (1968) за кадром в исполнении Бернеса прозвучала песня «С чего начинается Родина» (В. Баснер — М. Матусовский). 8 июля 1969 года артист с одного дубля записал песню «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Это была последняя запись Бернеса.

Марк Бернес скончался 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, от рака лёгких. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. На похоронах (по его просьбе, высказанной незадолго до смерти) звучали записи песен «Три года ты мне снилась», «Романс Рощина», «Я люблю тебя, жизнь» и «Журавли».

С 1935 года снимался в кино. После эпизодических ролей («Заключённые», 1936 и «Шахтёры», 1937) последовали заметные работы в фильмах «Человек с ружьём» (1938), «Истребители» (1939), «Большая жизнь» (1939). Игра актёра отличалась обаянием и мягким юмором. Большую популярность Марку Бернесу принесли роли в лентах о Великой Отечественной войне. В фильме «Два бойца» он с поразительной задушевностью и простотой спел песню «Тёмная ночь» (музыка Н. Богословского, слова В. Агатова), а также стилизованную «под одесские песни» «Шаланды». Песни Богословского из фильмов («Любимый город», «Спят курганы тёмные», «Шаланды, полные кефали», знаменитая «Тёмная ночь») в исполнении Бернеса зазвучали по радио, были записаны на пластинки. Сотрудничество актёра и композитора продолжалось до 1956 года.

Первый публичный концерт Марка Бернеса как певца состоялся в Свердловске в Доме офицеров 30 декабря 1943 года, после чего последовало концертное турне по Уралу. В Москве он начал выступать как исполнитель песен с конца 1940-х годов, сперва на вечерах в Домах творческих союзов. Продолжая сниматься в кино, Бернес всё больше внимания уделял эстраде, которая давала широкий простор для реализации его творческих замыслов. Предъявляя высокие требования и к музыке, и к стихам, артист долго и придирчиво работал с поэтами и композиторами. Из 82 песен репертуара Бернеса более 40 создано по его заказу или при его непосредственном участии.

В 1950-х—1960-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелёгкой судьбой — таких, как Умара Магомет («Далеко от Москвы»), Чубук («Школа мужества»), Родионов («Они были первыми»), Огонёк («Ночной патруль»).

17 сентября 1958 года одновременно две центральные газеты начали травлю Бернеса. В «Правде» Георгий Свиридов в статье «Искоренять пошлость в музыке» подверг артиста несправедливым и тенденциозным нападкам. В «Комсомольской правде» в фельетоне А. Суконцева и И. Шатуновского «Звезда на „Волге“» рядовое нарушение Бернесом правил дорожного движения в максимально мрачных тонах подавалось как «поведение, недостойное советского артиста». Следствием этих и нескольких последующих публикаций стало фактическое отлучение Бернеса от съёмок и записей на радио и грампластинки. Но с 1960 года голос Бернеса снова зазвучал по радио (заглавная песня популярной воскресной передачи «С добрым утром!» (О. Фельцман, стихи О. Фадеевой) и на эстраде.

В том же 1960 году на стадионе в Лужниках в программе Московского мюзик-холла Бернес впервые исполнил песню «Враги сожгли родную хату» М. Блантера на стихи М. Исаковского, написанную за 15 лет до того, в 1945 году, и лишь однажды прозвучавшую тогда по радио (в исполнении В. Нечаева). Теперь в лице Бернеса она наконец обрела интерпретатора, сумевшего раскрыть весь её трагический смысл и сделавшего песню широко популярной.

В последующие годы Бернес снова много и успешно работал, гастролировал по стране и за границей — в Польше, Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, получая множество восторженных откликов СМИ; выступал на английском телевидении.

В четырёхсерийном фильме «Щит и меч» (1968) за кадром в исполнении Бернеса прозвучала песня «С чего начинается Родина» (В. Баснер — М. Матусовский). 8 июля 1969 года артист с одного дубля записал песню «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Это была последняя запись Бернеса.

Марк Бернес скончался 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, от рака лёгких. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. На похоронах (по его просьбе, высказанной незадолго до смерти) звучали записи песен «Три года ты мне снилась», «Романс Рощина», «Я люблю тебя, жизнь» и «Журавли».

Петр Петрович Глебов. Родился 14 апреля 1915 года в Москве.

скрытый текст

Происходит из известного дворянского рода Глебовых. Внук крупного помещика Владимира Петровича Глебова (1848—1926), который был избран калужским дворянством своим предводителем, и княжны Софьи Николаевны Трубецкой (1854—1936). Правнук ярославского библиофила В. С. Михалкова, двоюродный брат автора слов российского гимна Сергея Михалкова.

В 1931 году окончил Школу-коммуну № 32 имени П. Н. Лепешинского в Москве, в 1935 — Брасовский мелиоративно-дорожный техникум. В 1935—1936 годах работал гидротехником Богучарского районного земельного управления.

В 1937—1940 годах учился в Оперно-драматической студии К. С. Станиславского в Москве, где занимался у М. Н. Кедрова. С 1941 года — актёр Оперно-драматической студии К. С. Станиславского (с 1948 — Московский драматический театр имени К. С. Станиславского).

С началом Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. Служил в зенитно-артиллерийском полку, который охранял от вражеских самолётов западный сектор Подмосковья: Очаково, Переделкино, аэропорт Внуково. Во время службы, благодаря близости Москвы, по разрешению командования вместе с другими актёрами-бойцами играл в театре.

После войны вновь вернулся в театр, где играл до 1969 года. Участвовал в спектаклях «Три сестры» А. П. Чехова, «Дни Турбиных» М. А. Булгакова, «Салемские ведьмы» А. Миллера и других.

С 1940 года снимался в кино. Первую роль, выходящую за рамки эпизода, сыграл в небольшом антиалкогольном фильме-плакате «Я ничего не помню» (1954).

Самая известная актёрская работа — роль Григория Мелехова в экранизации романа М. А. Шолохова «Тихий Дон», созданной режиссёром С. А. Герасимовым в 1957—1958 годах.

С 1969 года числился в труппе Театра-студии киноактёра. Всего актер снялся в более чем сорока фильмах.

Умер 17 апреля 2000 года на 86-м году жизни в Москве через 3 дня после своего 85-летия. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

В 1931 году окончил Школу-коммуну № 32 имени П. Н. Лепешинского в Москве, в 1935 — Брасовский мелиоративно-дорожный техникум. В 1935—1936 годах работал гидротехником Богучарского районного земельного управления.

В 1937—1940 годах учился в Оперно-драматической студии К. С. Станиславского в Москве, где занимался у М. Н. Кедрова. С 1941 года — актёр Оперно-драматической студии К. С. Станиславского (с 1948 — Московский драматический театр имени К. С. Станиславского).

С началом Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. Служил в зенитно-артиллерийском полку, который охранял от вражеских самолётов западный сектор Подмосковья: Очаково, Переделкино, аэропорт Внуково. Во время службы, благодаря близости Москвы, по разрешению командования вместе с другими актёрами-бойцами играл в театре.

После войны вновь вернулся в театр, где играл до 1969 года. Участвовал в спектаклях «Три сестры» А. П. Чехова, «Дни Турбиных» М. А. Булгакова, «Салемские ведьмы» А. Миллера и других.

С 1940 года снимался в кино. Первую роль, выходящую за рамки эпизода, сыграл в небольшом антиалкогольном фильме-плакате «Я ничего не помню» (1954).

Самая известная актёрская работа — роль Григория Мелехова в экранизации романа М. А. Шолохова «Тихий Дон», созданной режиссёром С. А. Герасимовым в 1957—1958 годах.

С 1969 года числился в труппе Театра-студии киноактёра. Всего актер снялся в более чем сорока фильмах.

Умер 17 апреля 2000 года на 86-м году жизни в Москве через 3 дня после своего 85-летия. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Ноябрина (Нонна) Викторовна Мордюкова. Родилась 25 ноября 1925 года в селе Константиновка (ныне — город в Донецкой области, по другим источникам — в станице Отрадная Северо-Кавказского края, ныне Краснодарского края).

скрытый текст

Детство провела в селе Глафировка Краснодарского края, где её мать Ирина Петровна Зайковская была председателем колхоза, отличалась прекрасными вокальными данными, любила петь душевные романсы и русские народные песни.

Отец Виктор Константинович Мордюков был военным, уйдя добровольцем на фронт, вернулся без ноги. Нонна была старшим ребёнком. У родителей было ещё двое сыновей и три дочери — Геннадий, Наталья, Василий, Татьяна и Людмила. С детства ей приходилось тяжело работать наравне со взрослыми и воспитывать своих младших сестёр и братьев.

В середине 1930-х семья переехала в город Ейск, где мать работала в горсовете. Здесь Нонна Мордюкова окончила школу и отсюда же вскоре после окончания войны, в 1945 году, отправилась в Москву.

Увидев девушкой фильм «Богдан Хмельницкий», влюбилась в главного героя в исполнении Н. Д. Мордвинова и решила стать актрисой. Написала ему письмо, спросив: «Как выучиться на Любовь Орлову?». В июне 1941 года, когда ещё не было известно о войне, актёр ответил: «Закончите обязательно школу, получите аттестат и приезжайте в Москву, найдите меня».

В 1942 году, во время оккупации войсками нацистской Германии Краснодарского края, семье не удалось эвакуироваться. Возникла опасность насильственной отправки на принудительные работы в Германию. Семье Нонны пришлось скрываться на отдалённом хуторе Труболет (ныне — Новоурупский) Отрадненского района. В 1943 году они переехали в станицу Отрадную Краснодарского края.

В 1944 году, когда семья распалась, мать вместе с детьми перебралась в Ейск. По совету Сергея Бондарчука, с которым они учились в одной средней школе № 2, в 1945 году Нонна отправилась в Москву и поступила во ВГИК, в актёрскую мастерскую Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой. Нонну Мордюкову приняли во ВГИК: на вступительных экзаменах она получила одни пятёрки, хотя даже не готовилась к творческому конкурсу. Вместо заученных отрывков из художественных произведений она разыграла перед комиссией импровизированные сценки, в которых сплелись реальные истории из кубанского детства и выдуманные подробности. Окончила его в 1950 году.

В 1948 году, будучи студенткой ВГИКа, дебютировала в кино в роли Ульяны Громовой в фильме режиссёра С. А. Герасимова «Молодая гвардия», снятом по одноимённому роману писателя А. А. Фадеева. Эта роль принесла начинающей актрисе всесоюзную известность.

В 1950—1991 годах — актриса Театра-студии киноактёра.

За всё время своей творческой карьеры снялась во множестве кинофильмов. Среди самых известных её работ: «Молодая гвардия» (1948), «Чужая родня» (1955), «Простая история» (1960), «Председатель» (1964), «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Комиссар» (1967), «Бриллиантовая рука» (1968), «Журавушка» (1968), «Родня» (1981).

В 1980-х стала сниматься реже.

После распада СССР Мордюкова постепенно ушла из кино, потому что ей перестали нравиться сюжеты предлагаемых фильмов. В 1999 году после пятилетнего простоя она снялась в фильме «Мама» Дениса Евстигнеева. Несмотря на то, что фильм и её игра были положительно оценены кинокритиками, больше Мордюковой приглашений в кино не поступало.

В последние годы болела сахарным диабетом. 5 июля 2008 года была доставлена в Центральную клиническую больницу.

Скончалась поздним воскресным вечером в Москве 6 июля 2008 года на 83-м году жизни. Похоронена в тот же день на Кунцевском кладбище рядом с могилой сына — Владимира Тихонова.

Отец Виктор Константинович Мордюков был военным, уйдя добровольцем на фронт, вернулся без ноги. Нонна была старшим ребёнком. У родителей было ещё двое сыновей и три дочери — Геннадий, Наталья, Василий, Татьяна и Людмила. С детства ей приходилось тяжело работать наравне со взрослыми и воспитывать своих младших сестёр и братьев.

В середине 1930-х семья переехала в город Ейск, где мать работала в горсовете. Здесь Нонна Мордюкова окончила школу и отсюда же вскоре после окончания войны, в 1945 году, отправилась в Москву.

Увидев девушкой фильм «Богдан Хмельницкий», влюбилась в главного героя в исполнении Н. Д. Мордвинова и решила стать актрисой. Написала ему письмо, спросив: «Как выучиться на Любовь Орлову?». В июне 1941 года, когда ещё не было известно о войне, актёр ответил: «Закончите обязательно школу, получите аттестат и приезжайте в Москву, найдите меня».

В 1942 году, во время оккупации войсками нацистской Германии Краснодарского края, семье не удалось эвакуироваться. Возникла опасность насильственной отправки на принудительные работы в Германию. Семье Нонны пришлось скрываться на отдалённом хуторе Труболет (ныне — Новоурупский) Отрадненского района. В 1943 году они переехали в станицу Отрадную Краснодарского края.

В 1944 году, когда семья распалась, мать вместе с детьми перебралась в Ейск. По совету Сергея Бондарчука, с которым они учились в одной средней школе № 2, в 1945 году Нонна отправилась в Москву и поступила во ВГИК, в актёрскую мастерскую Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой. Нонну Мордюкову приняли во ВГИК: на вступительных экзаменах она получила одни пятёрки, хотя даже не готовилась к творческому конкурсу. Вместо заученных отрывков из художественных произведений она разыграла перед комиссией импровизированные сценки, в которых сплелись реальные истории из кубанского детства и выдуманные подробности. Окончила его в 1950 году.

В 1948 году, будучи студенткой ВГИКа, дебютировала в кино в роли Ульяны Громовой в фильме режиссёра С. А. Герасимова «Молодая гвардия», снятом по одноимённому роману писателя А. А. Фадеева. Эта роль принесла начинающей актрисе всесоюзную известность.

В 1950—1991 годах — актриса Театра-студии киноактёра.

За всё время своей творческой карьеры снялась во множестве кинофильмов. Среди самых известных её работ: «Молодая гвардия» (1948), «Чужая родня» (1955), «Простая история» (1960), «Председатель» (1964), «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Комиссар» (1967), «Бриллиантовая рука» (1968), «Журавушка» (1968), «Родня» (1981).

В 1980-х стала сниматься реже.

После распада СССР Мордюкова постепенно ушла из кино, потому что ей перестали нравиться сюжеты предлагаемых фильмов. В 1999 году после пятилетнего простоя она снялась в фильме «Мама» Дениса Евстигнеева. Несмотря на то, что фильм и её игра были положительно оценены кинокритиками, больше Мордюковой приглашений в кино не поступало.

В последние годы болела сахарным диабетом. 5 июля 2008 года была доставлена в Центральную клиническую больницу.

Скончалась поздним воскресным вечером в Москве 6 июля 2008 года на 83-м году жизни. Похоронена в тот же день на Кунцевском кладбище рядом с могилой сына — Владимира Тихонова.

Михаил Александрович Ульянов. Родился 20 ноября 1927 в селе Бергамак, Муромцевского района (ныне Омская область), Тарского округа, Сибирского края.

скрытый текст

Отец Александр Андреевич Ульянов был директором небольшой деревообрабатывающей артели, мать Елизавета Михайловна Ульянова (в девичестве Жукова) — домохозяйкой.

Когда Мише было три года, семья переехала в село Екатерининское, расположенное неподалёку от Бергамака. Прожив там недолгое время, Ульяновы направились в город Тара. В Таре мальчик и провёл всё своё детство и юность.

В школе Ульянов учился средне, отвлекало постоянное участие в литературных вечерах. Первая в его жизни роль — отец Варлаам в любительской постановке «Бориса Годунова». До пятнадцати лет Михаил не имел ни малейшего представления о театре, пока Тару не посетили труппы из Тобольска и Омска. Однажды юноша зашёл в детскую студию при Национальном академическом украинском драмтеатре имени М. Заньковецкой, который в то время был в эвакуации в Таре. Там подростки читали стихи, и Ульянов постепенно, «потихоньку, помаленьку, случайно увлёкся театром, во многом оттого, что не было в Таре во время войны ничего другого». Руководитель студии Евгений Просветов посоветовал ему ехать в Омск и поступать в студию при областном театре, написав рекомендательное письмо руководителю Омского театра Лине Самборской.

За время обучения в Омской студии Ульянов успел познакомиться со многими именитыми артистами и сыграть немало ролей в учебных постановках, в том числе Бориса («Гроза»), Шмагу («Без вины виноватые»), Кочкарёва («Женитьба»). Однако все эти два года Михаил мечтал сыграть Яго в «Отелло» — роль, которую, к огромному сожалению Ульянова, ему тогда так и не поручили.

В августе 1946 года с благословения отца он отправился в Москву — поступать в театральную студию. В Театр имени Вахтангова Ульянова привёл случай: на улице он встретил бывшего сокурсника по омской студии и только от него узнал, что у вахтанговцев есть собственная школа — не «студия Дикого», а Училище имени Щукина. В этот раз Ульянову повезло: принимавший экзамены ректор училища Борис Захава зачислил его на первый курс. В 1950 году руководство Театра имени Вахтангова приняло в труппу четверых выпускников училища (хотя обычно брали одного—двух): Вадима Русланова, Николая Тимофеева, Михаила Дадыко и Михаила Ульянова.

С момента поступления в Театр имени Вахтангова Ульянова буквально засыпали приглашениями в кино. Однако пробы проходили безрезультатно, пока в 1953 году Клеопатра Альперова не позвала его попробовать себя в роли вожака комсомольцев Петрограда Алексея Колыванова в картине Юрия Егорова «Они были первыми».

В конце десятилетия Ульянов много и тяжело работал — как в театре, так и в кино. Он снова сотрудничал с Юрием Егоровым в ленте «Добровольцы», где на съёмках «имел счастье» общаться с Леонидом Быковым, о котором позже очень тепло отзывался.

С 1954 года вёл педагогическую работу в Театральном училище имени Б. В. Щукина.

Результатом многолетней актёрской карьеры стали несколько десятков ролей на сцене и около 70 в кино. Театр имени Е. Б. Вахтангова был для него неотделимой частью жизни, «вторым домом», без которого он себя не представлял. В нём он переиграл множество крупных исторических личностей (Иосифа Сталина, Марка Антония, Гая Юлия Цезаря, Ричарда III, Наполеона Бонапарта, Сергея Кирова, Понтия Пилата, Владимира Ленина) и вымышленных персонажей знаковых пьес (Виктора в «Варшавской мелодии», Бригеллу в «Принцессе Турандот», Гулевого в «Конармии», Эдигея в «И дольше века длится день»).

Диапазон киноролей актёра был невероятно широк и варьировался от «жёстких руководителей, сильных и волевых людей» до «трусливых „стукачей“ и исписавшихся драматургов». Образ военачальника Георгия Жукова, воплощённый им в «Освобождении» и других военных фильмах (порядка 20 лент), был признан критиками и зрителями самым запоминающимся в кинокарьере актёра. Среди других известных ролей Ульянова были Егор Трубников («Председатель»), Дмитрий Карамазов («Братья Карамазовы»), генерал Григорий Чарнота («Бег»), драматург Ким Есенин («Тема»), Сергей Абрикосов («Частная жизнь»), Он — бывший муж («Без свидетелей»), Иван Афонин («Ворошиловский стрелок»), «Отец» («Антикиллер»).

Как режиссёр он участвовал в съёмках «Братьев Карамазовых», самостоятельно поставил полнометражный кинофильм и не один театральный спектакль. В 1987 году стал художественным руководителем Вахтанговского театра и занимал этот пост до конца жизни. В качестве писателя был автором пяти книг о себе и своей профессии. За свою деятельность был удостоен многих наград и регалий, получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля (1983).

Ульянов скончался вечером 26 марта 2007 года в одной из больниц Москвы. Причиной смерти стали серьёзные проблемы с почками, развившиеся на терминальной стадии онкологического заболевания. 29 марта актёра похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями, за организацию которых выступили московские ветераны Великой Отечественной войны.

Когда Мише было три года, семья переехала в село Екатерининское, расположенное неподалёку от Бергамака. Прожив там недолгое время, Ульяновы направились в город Тара. В Таре мальчик и провёл всё своё детство и юность.

В школе Ульянов учился средне, отвлекало постоянное участие в литературных вечерах. Первая в его жизни роль — отец Варлаам в любительской постановке «Бориса Годунова». До пятнадцати лет Михаил не имел ни малейшего представления о театре, пока Тару не посетили труппы из Тобольска и Омска. Однажды юноша зашёл в детскую студию при Национальном академическом украинском драмтеатре имени М. Заньковецкой, который в то время был в эвакуации в Таре. Там подростки читали стихи, и Ульянов постепенно, «потихоньку, помаленьку, случайно увлёкся театром, во многом оттого, что не было в Таре во время войны ничего другого». Руководитель студии Евгений Просветов посоветовал ему ехать в Омск и поступать в студию при областном театре, написав рекомендательное письмо руководителю Омского театра Лине Самборской.

За время обучения в Омской студии Ульянов успел познакомиться со многими именитыми артистами и сыграть немало ролей в учебных постановках, в том числе Бориса («Гроза»), Шмагу («Без вины виноватые»), Кочкарёва («Женитьба»). Однако все эти два года Михаил мечтал сыграть Яго в «Отелло» — роль, которую, к огромному сожалению Ульянова, ему тогда так и не поручили.

В августе 1946 года с благословения отца он отправился в Москву — поступать в театральную студию. В Театр имени Вахтангова Ульянова привёл случай: на улице он встретил бывшего сокурсника по омской студии и только от него узнал, что у вахтанговцев есть собственная школа — не «студия Дикого», а Училище имени Щукина. В этот раз Ульянову повезло: принимавший экзамены ректор училища Борис Захава зачислил его на первый курс. В 1950 году руководство Театра имени Вахтангова приняло в труппу четверых выпускников училища (хотя обычно брали одного—двух): Вадима Русланова, Николая Тимофеева, Михаила Дадыко и Михаила Ульянова.

С момента поступления в Театр имени Вахтангова Ульянова буквально засыпали приглашениями в кино. Однако пробы проходили безрезультатно, пока в 1953 году Клеопатра Альперова не позвала его попробовать себя в роли вожака комсомольцев Петрограда Алексея Колыванова в картине Юрия Егорова «Они были первыми».

В конце десятилетия Ульянов много и тяжело работал — как в театре, так и в кино. Он снова сотрудничал с Юрием Егоровым в ленте «Добровольцы», где на съёмках «имел счастье» общаться с Леонидом Быковым, о котором позже очень тепло отзывался.

С 1954 года вёл педагогическую работу в Театральном училище имени Б. В. Щукина.

Результатом многолетней актёрской карьеры стали несколько десятков ролей на сцене и около 70 в кино. Театр имени Е. Б. Вахтангова был для него неотделимой частью жизни, «вторым домом», без которого он себя не представлял. В нём он переиграл множество крупных исторических личностей (Иосифа Сталина, Марка Антония, Гая Юлия Цезаря, Ричарда III, Наполеона Бонапарта, Сергея Кирова, Понтия Пилата, Владимира Ленина) и вымышленных персонажей знаковых пьес (Виктора в «Варшавской мелодии», Бригеллу в «Принцессе Турандот», Гулевого в «Конармии», Эдигея в «И дольше века длится день»).

Диапазон киноролей актёра был невероятно широк и варьировался от «жёстких руководителей, сильных и волевых людей» до «трусливых „стукачей“ и исписавшихся драматургов». Образ военачальника Георгия Жукова, воплощённый им в «Освобождении» и других военных фильмах (порядка 20 лент), был признан критиками и зрителями самым запоминающимся в кинокарьере актёра. Среди других известных ролей Ульянова были Егор Трубников («Председатель»), Дмитрий Карамазов («Братья Карамазовы»), генерал Григорий Чарнота («Бег»), драматург Ким Есенин («Тема»), Сергей Абрикосов («Частная жизнь»), Он — бывший муж («Без свидетелей»), Иван Афонин («Ворошиловский стрелок»), «Отец» («Антикиллер»).

Как режиссёр он участвовал в съёмках «Братьев Карамазовых», самостоятельно поставил полнометражный кинофильм и не один театральный спектакль. В 1987 году стал художественным руководителем Вахтанговского театра и занимал этот пост до конца жизни. В качестве писателя был автором пяти книг о себе и своей профессии. За свою деятельность был удостоен многих наград и регалий, получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля (1983).

Ульянов скончался вечером 26 марта 2007 года в одной из больниц Москвы. Причиной смерти стали серьёзные проблемы с почками, развившиеся на терминальной стадии онкологического заболевания. 29 марта актёра похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями, за организацию которых выступили московские ветераны Великой Отечественной войны.

Николай Николаевич Рыбников. Родился 13 декабря 1930 года в Борисоглебске Воронежской области.

скрытый текст

Отец — Николай Николаевич Рыбников, слесарь; мать — Клавдия Александровна, домохозяйка. После ухода в 1942 году мужа добровольцем на фронт, мать с двумя сыновьями — Николаем и Вячеславом — из Борисоглебска перебралась к своей сестре, проживавшей в Сталинграде, куда вскоре тоже пришла война и откуда тоже пришлось эвакуироваться. В 1944 году отец, пройдя почти трёхлетний путь по дорогам войны, погиб; следом за ним, умерла и мама.

После войны Николай с братом вернулись в Сталинград. Здесь же он окончил учёбу в школе. В годы юности пробовал себя на поприще актёра во вспомогательном составе Сталинградского драматического театра. Позже, поступил в Сталинградский медицинский институт, но 1948 году решил стать артистом: поехал в Москву и поступил во ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой); окончил вуз в 1953 году.

Дебютом в кино стала эпизодическая роль в фильме «Сельский врач» (1951). Впервые снялся со своей будущей женой Аллой Ларионовой в киноленте «Команда с нашей улицы» (1953).

С 1953 года — актёр Театра-студии киноактёра.

В 1955 году сыграл главную роль механизатора Фёдора Соловейкова в фильме Михаила Швейцера «Чужая родня». Слава пришла к артисту после фильма «Весна на Заречной улице» (1956), сыграв главную роль Саши Савченко.

В 1961 году актёр согласился сняться в комедии, когда режиссёр Юрий Чулюкин пригласил его на главную роль лесоруба Ильи Ковригина в фильме «Девчата».

В 1960—1970-е годы Рыбникова много снимали, на его счету такие фильмы как «Им покоряется небо» (1963), «Разбудите Мухина!» (1967), «Война и мир» (1967), «Освобождение» (1968), «Седьмое небо» (1971) и другие.

В конце 1970—1980-х годах актёра приглашали сниматься всё реже и по большей части в эпизодических ролях. Наиболее запоминающиеся работы в фильмах Рыбникова в этот период — «Семья Ивановых» (1975), «Вторая попытка Виктора Крохина» (1977), «Выйти замуж за капитана» (1985).

В 1990-м году актёром была сыграна последняя его роль в фильме «Изыди!»

Умер от сердечного приступа на 60-м году жизни 22 октября 1990 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

После войны Николай с братом вернулись в Сталинград. Здесь же он окончил учёбу в школе. В годы юности пробовал себя на поприще актёра во вспомогательном составе Сталинградского драматического театра. Позже, поступил в Сталинградский медицинский институт, но 1948 году решил стать артистом: поехал в Москву и поступил во ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой); окончил вуз в 1953 году.

Дебютом в кино стала эпизодическая роль в фильме «Сельский врач» (1951). Впервые снялся со своей будущей женой Аллой Ларионовой в киноленте «Команда с нашей улицы» (1953).

С 1953 года — актёр Театра-студии киноактёра.

В 1955 году сыграл главную роль механизатора Фёдора Соловейкова в фильме Михаила Швейцера «Чужая родня». Слава пришла к артисту после фильма «Весна на Заречной улице» (1956), сыграв главную роль Саши Савченко.

В 1961 году актёр согласился сняться в комедии, когда режиссёр Юрий Чулюкин пригласил его на главную роль лесоруба Ильи Ковригина в фильме «Девчата».

В 1960—1970-е годы Рыбникова много снимали, на его счету такие фильмы как «Им покоряется небо» (1963), «Разбудите Мухина!» (1967), «Война и мир» (1967), «Освобождение» (1968), «Седьмое небо» (1971) и другие.

В конце 1970—1980-х годах актёра приглашали сниматься всё реже и по большей части в эпизодических ролях. Наиболее запоминающиеся работы в фильмах Рыбникова в этот период — «Семья Ивановых» (1975), «Вторая попытка Виктора Крохина» (1977), «Выйти замуж за капитана» (1985).

В 1990-м году актёром была сыграна последняя его роль в фильме «Изыди!»

Умер от сердечного приступа на 60-м году жизни 22 октября 1990 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Иван Герасимович Лапиков. Родился 7 июля 1922 года на хуторе Заячий вблизи села Балыклей, Царицынской губернии.

скрытый текст

Учился в Сталинграде. В заводском Дворце культуры имени Ленина в самодеятельном струнном оркестре играл на балалайке, записался в драматический кружок.

В 1939 году поступил в Харьковский театральный институт (ныне Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского), где проучился всего два курса — началась война. Был мобилизован в батальон, занимавшийся строительством под Сталинградом противотанковых заграждений. Награждён медалью «За оборону Сталинграда» за то, что в Сталинградскую битву переправлял в тыл раненых.

C 1941 по 1963 годы (с перерывом с 1.12.1941 по 1.03.1942, когда служил в Красной армии) работал в Сталинградском драматическом театре им. М. Горького, где в 1947 году познакомился со своей будущей женой Юлией Фридман.

В 1963 году переехал в Москву. В 1963—1964 году работал по договору на киностудии «Мосфильм».

В 1965—1993 годах — актёр Театра-студии киноактёра.

В кино с 1954 года. Популярность пришла в 1964 году с выходом на экраны фильма «Председатель». С тех пор актёром был создан целый ряд подлинно народных образов. Среди крупнейших работ мастера роли в фильмах «Андрей Рублёв», «Минута молчания», «Они сражались за Родину», «Вечный зов», «Россия молодая». Всего за сорок лет работы в кино снялся более чем в семидесяти фильмах.

Скончался Иван Лапиков 2 мая 1993 года во время выступления перед воинами одной из подмосковных частей в посёлке Калининец Наро-Фоминского района Московской области. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

В 1939 году поступил в Харьковский театральный институт (ныне Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского), где проучился всего два курса — началась война. Был мобилизован в батальон, занимавшийся строительством под Сталинградом противотанковых заграждений. Награждён медалью «За оборону Сталинграда» за то, что в Сталинградскую битву переправлял в тыл раненых.

C 1941 по 1963 годы (с перерывом с 1.12.1941 по 1.03.1942, когда служил в Красной армии) работал в Сталинградском драматическом театре им. М. Горького, где в 1947 году познакомился со своей будущей женой Юлией Фридман.

В 1963 году переехал в Москву. В 1963—1964 году работал по договору на киностудии «Мосфильм».

В 1965—1993 годах — актёр Театра-студии киноактёра.

В кино с 1954 года. Популярность пришла в 1964 году с выходом на экраны фильма «Председатель». С тех пор актёром был создан целый ряд подлинно народных образов. Среди крупнейших работ мастера роли в фильмах «Андрей Рублёв», «Минута молчания», «Они сражались за Родину», «Вечный зов», «Россия молодая». Всего за сорок лет работы в кино снялся более чем в семидесяти фильмах.

Скончался Иван Лапиков 2 мая 1993 года во время выступления перед воинами одной из подмосковных частей в посёлке Калининец Наро-Фоминского района Московской области. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Юрий Андреевич Белов. Родился 31 июля 1930 года в городе Ржеве Тверской области в семье военнослужащего. Его юность прошла в разных регионах страны, в том числе в Калининграде и на Курилах, так как отец Юрия был военным лётчиком и место его службы менялось.

скрытый текст

Окончил ВГИК (мастерская Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой) в 1955 году.

Уже через год после окончания института стал знаменит благодаря роли Гриши в фильме «Карнавальная ночь».

Затем, в течение семи лет, один за другим на широкий экран вышли фильмы с участием актёра, которые закрепили его успех среди зрителей и сделали Юрия Белова одним из самых популярных актёров советского кино: «Девушка без адреса», «Весна на Заречной улице», «Неподдающиеся», «Королева бензоколонки». В последних двух фильмах он играл в паре с Надеждой Румянцевой.

Позже был актёром Театра-студии киноактёра.

Герои Юрия Белова отличаются неповторимым жизнелюбием и обаянием, благодаря чему они так полюбились зрителю. Между тем в реальной жизни за актёром закрепилась репутация «странного человека», «не от мира сего».

В середине 1960-х годов после попытки самоубийства, по другим данным, из-за неосторожного высказывания о руководителе страны Н. С. Хрущёве, актёр оказался на полгода в психиатрической лечебнице, после чего его карьера пошла под откос. Его начали сторониться, давали роли лишь в эпизодах.

Когда в Театре киноактёра в конце концов ему дали роль Милославского в спектакле «Иван Васильевич» по пьесе М. А. Булгакова, это было для него невероятным счастьем. По свидетельствам, Елена Сергеевна Булгакова, вдова писателя, побывав на спектакле, сказала, что его трактовка роли Милославского очень близка к тому, что хотел видеть автор — Михаил Афанасьевич Булгаков. Впоследствии Белов ушёл из Театра киноактёра.

В фильме «Стоянка поезда — две минуты» (1972) заметно постаревший Белов в последний раз сыграл главную роль. После этого наступило практически полное забвение — хотя даже и в этот непростой период он успел сняться в нескольких фильмах, самым успешным из которых стал популярный детский фильм «Про Красную Шапочку», в котором Белов исполнил небольшую роль дедушки.

В последние годы актёр был вынужден зарабатывать на жизнь частным извозом на «Москвиче», купленном в годы былой популярности. Переживая из-за своей невостребованности, Белов начал злоупотреблять алкоголем, его здоровье с каждым годом ухудшалось.

Юрий Белов умер 31 декабря 1991 года у себя дома в Москве, на 62-м году жизни. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Уже через год после окончания института стал знаменит благодаря роли Гриши в фильме «Карнавальная ночь».

Затем, в течение семи лет, один за другим на широкий экран вышли фильмы с участием актёра, которые закрепили его успех среди зрителей и сделали Юрия Белова одним из самых популярных актёров советского кино: «Девушка без адреса», «Весна на Заречной улице», «Неподдающиеся», «Королева бензоколонки». В последних двух фильмах он играл в паре с Надеждой Румянцевой.

Позже был актёром Театра-студии киноактёра.

Герои Юрия Белова отличаются неповторимым жизнелюбием и обаянием, благодаря чему они так полюбились зрителю. Между тем в реальной жизни за актёром закрепилась репутация «странного человека», «не от мира сего».

В середине 1960-х годов после попытки самоубийства, по другим данным, из-за неосторожного высказывания о руководителе страны Н. С. Хрущёве, актёр оказался на полгода в психиатрической лечебнице, после чего его карьера пошла под откос. Его начали сторониться, давали роли лишь в эпизодах.

Когда в Театре киноактёра в конце концов ему дали роль Милославского в спектакле «Иван Васильевич» по пьесе М. А. Булгакова, это было для него невероятным счастьем. По свидетельствам, Елена Сергеевна Булгакова, вдова писателя, побывав на спектакле, сказала, что его трактовка роли Милославского очень близка к тому, что хотел видеть автор — Михаил Афанасьевич Булгаков. Впоследствии Белов ушёл из Театра киноактёра.

В фильме «Стоянка поезда — две минуты» (1972) заметно постаревший Белов в последний раз сыграл главную роль. После этого наступило практически полное забвение — хотя даже и в этот непростой период он успел сняться в нескольких фильмах, самым успешным из которых стал популярный детский фильм «Про Красную Шапочку», в котором Белов исполнил небольшую роль дедушки.

В последние годы актёр был вынужден зарабатывать на жизнь частным извозом на «Москвиче», купленном в годы былой популярности. Переживая из-за своей невостребованности, Белов начал злоупотреблять алкоголем, его здоровье с каждым годом ухудшалось.

Юрий Белов умер 31 декабря 1991 года у себя дома в Москве, на 62-м году жизни. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Сергей Николаевич Филлипов. Родился 24 июня 1912 года в Саратове в рабочей семье.

скрытый текст

Отец был слесарем, а мать портнихой. В школе учился очень плохо, а в старших классах даже прослыл хулиганом. На уроке химии в отсутствие учителя он смешал соляную кислоту с железными опилками, добавил пару реактивов. После такого эксперимента по всей школе распространился ужасно резкий запах. Занятия были сорваны, а будущего актёра исключили из школы.

Филиппов устроился учеником пекаря в частной пекарне. Но эта работа его интересовала мало, и в течение последующих месяцев он перепробовал несколько профессий, от токаря до плотника, пока случай не привёл его в балетную студию. Занятия настолько увлекли его, что через несколько недель он считался лучшим учеником, перед ним открывалось блестящее будущее в балете. В 1929 году по совету преподавателей он отправился в Москву, поступать в балетное училище при Большом театре.

Приехав в столицу, он узнал, что приёмные экзамены уже закончились, и по совету знающих людей отправился в Ленинград, в хореографическое училище. Но и на эти экзамены опоздал и подал документы в только что открывшийся Ленинградский эстрадно-цирковой техникум, куда и был принят. Преподаватели пророчили одарённому студенту блестящее будущее, и после окончания техникума, в 1933 году, он был принят в группу Театра оперы и балета.

Карьера балетного танцора оказалась слишком короткой: во время очередного спектакля ему стало плохо. Приехавшие врачи констатировали сердечный приступ и посоветовали уйти из балета. Он поступил в эстрадный театр-студию. Филиппов много выступал на эстрадных площадках Ленинграда, и во время одного из концертов его заметил Николай Павлович Акимов, предложивший молодому актёру перейти в Театр комедии.

Актёр во всех фильмах исполнял опасные трюки сам, без дублёров. На киносъёмках он неоднократно падал с большой высоты на землю или в воду, входил в клетку с тиграми. Он был мастером как больших и сложных ролей, так и эпизодов. Даже за недолгое экранное время он создавал незабываемых гротескных персонажей: «Иван Васильевич меняет профессию» (Л. И. Гайдай, шведский посол), «Собачье сердце» (В. В. Бортко, богатый старик-клиент профессора Преображенского), «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса» (Э. А. Рязанов, лектор и начальник), «Музыкальная история» (Г. М. Рапопорт, начальник клуба).

Актёр в 1940-е — 1960-е годы был очень популярен в Ленинграде и крупных городах страны. Популярность была специфического свойства — его часто отождествляли с его глупыми и малоприятными героями, легко узнавали на улицах и в ресторанах и бурно приветствовали. Он это воспринимал как издевательство и, будучи человеком самолюбивым и нелюдимым, быстро возненавидел свою популярность и своих поклонников.

В 1965 году у Филиппова была обнаружена опухоль головного мозга. В 1971 году, перед съёмками «12 стульев», из-за болезни у актёра начались сильные головные боли и поэтому Гайдай пригласил Ростислава Плятта, утвердив его на роль Кисы. Однако сам актёр заявил, что будет сниматься в любом случае. Ситуация разрешилась, когда слухи о настойчивом желании актёра дошли до Плятта, и он сам уступил ему роль Кисы.

Несмотря на небольшой шанс на улучшение, актёр после съёмок успешно прошёл лечение и прожил ещё 20 лет, играя в каждом фильме Гайдая, в том числе последнюю свою роль — разгневанного ветерана из фильма «Частный детектив, или Операция „Кооперация“».

Филиппов скончался 19 апреля 1990 года на 78-м году жизни от рака лёгких в одной из Ленинградских больниц. Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Филиппов устроился учеником пекаря в частной пекарне. Но эта работа его интересовала мало, и в течение последующих месяцев он перепробовал несколько профессий, от токаря до плотника, пока случай не привёл его в балетную студию. Занятия настолько увлекли его, что через несколько недель он считался лучшим учеником, перед ним открывалось блестящее будущее в балете. В 1929 году по совету преподавателей он отправился в Москву, поступать в балетное училище при Большом театре.

Приехав в столицу, он узнал, что приёмные экзамены уже закончились, и по совету знающих людей отправился в Ленинград, в хореографическое училище. Но и на эти экзамены опоздал и подал документы в только что открывшийся Ленинградский эстрадно-цирковой техникум, куда и был принят. Преподаватели пророчили одарённому студенту блестящее будущее, и после окончания техникума, в 1933 году, он был принят в группу Театра оперы и балета.

Карьера балетного танцора оказалась слишком короткой: во время очередного спектакля ему стало плохо. Приехавшие врачи констатировали сердечный приступ и посоветовали уйти из балета. Он поступил в эстрадный театр-студию. Филиппов много выступал на эстрадных площадках Ленинграда, и во время одного из концертов его заметил Николай Павлович Акимов, предложивший молодому актёру перейти в Театр комедии.

Актёр во всех фильмах исполнял опасные трюки сам, без дублёров. На киносъёмках он неоднократно падал с большой высоты на землю или в воду, входил в клетку с тиграми. Он был мастером как больших и сложных ролей, так и эпизодов. Даже за недолгое экранное время он создавал незабываемых гротескных персонажей: «Иван Васильевич меняет профессию» (Л. И. Гайдай, шведский посол), «Собачье сердце» (В. В. Бортко, богатый старик-клиент профессора Преображенского), «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса» (Э. А. Рязанов, лектор и начальник), «Музыкальная история» (Г. М. Рапопорт, начальник клуба).

Актёр в 1940-е — 1960-е годы был очень популярен в Ленинграде и крупных городах страны. Популярность была специфического свойства — его часто отождествляли с его глупыми и малоприятными героями, легко узнавали на улицах и в ресторанах и бурно приветствовали. Он это воспринимал как издевательство и, будучи человеком самолюбивым и нелюдимым, быстро возненавидел свою популярность и своих поклонников.

В 1965 году у Филиппова была обнаружена опухоль головного мозга. В 1971 году, перед съёмками «12 стульев», из-за болезни у актёра начались сильные головные боли и поэтому Гайдай пригласил Ростислава Плятта, утвердив его на роль Кисы. Однако сам актёр заявил, что будет сниматься в любом случае. Ситуация разрешилась, когда слухи о настойчивом желании актёра дошли до Плятта, и он сам уступил ему роль Кисы.

Несмотря на небольшой шанс на улучшение, актёр после съёмок успешно прошёл лечение и прожил ещё 20 лет, играя в каждом фильме Гайдая, в том числе последнюю свою роль — разгневанного ветерана из фильма «Частный детектив, или Операция „Кооперация“».

Филиппов скончался 19 апреля 1990 года на 78-м году жизни от рака лёгких в одной из Ленинградских больниц. Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Роман Сергеевич Филиппов. Родился 24 января 1936 года в Симферополе в семье актёров Первого Советского театра Сергея Александровича Филиппова и Анны Григорьевны Кудерман, умершей во время родов.

скрытый текст

До трёх лет его воспитывала бабушка. В 1939 году вдовый отец женился повторно, и семья, забрав Рому, переехала в Горький.

В ранние годы увлекался шахматами (был кандидатом в мастера спорта по шахматам), много читал, любил русскую литературу. Писал стихи, хорошо играл на бильярде. Обладал редким от природы, низким грудным голосом — басом-профундо. Был большим острословом. Однажды, перед вылетом на гастроли на Дальний Восток, сутки просидев в аэропорту «Домодедово», изрёк: «Это не Домодедово, а Детдомово!». А когда перегруженный самолёт вяло стал набирать высоту, мокрый от духоты и жары Роман сообщил: «Так долго набирать высоту — это низость!». Рост актёра был 193 см. Помимо белорусского, свободно владел польским и немецким языками, на английском языке играл в спектакле Peter the Great, на украинском — в «Варшавской мелодии» (в Киевском академическом театре).

Большую роль в его дальнейшей творческой судьбе сыграла встреча с актрисой Малого театра Верой Пашенной, приехавшей в Горький с труппой театра на смотр молодых дарований, а администрация школы, где учился Роман, попросила прослушать учеников на предмет определения у них сценического таланта. На просмотр пришёл и десятиклассник Филиппов, в жизни говоривший густым оперным басом. Пашенная только взглянула на него и тут же воскликнула, что ему нужно идти в театральное. После этого Филиппов, ранее даже и не помышлявший об артистической карьере, решает посвятить свою судьбу сцене. В 1953 году он окончил среднюю школу и поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина на курс Веры Пашенной. Его сокурсниками во время учёбы были Алексей Эйбоженко, Юрий Соломин и Виктор Борцов.

В 1957 году получил актёрское образование и был принят в штат Малого театра, в котором проработал до 1960 года. Из-за разногласий с главным режиссёром театра М. И. Царёвым был вынужден уйти из театра. Новыми местами работы для Романа Сергеевича в будущем станут: в 1960—1961 годах — Московский драматический театр имени А. С. Пушкина; в 1961—1962 — Москонцерт, в 1962 году одновременно работал по совместительству во Всероссийском гастрольно-концертном объединении, где играл в спектакле «Пришедший в завтра» по произведениям Владимира Маяковского, поставленный Иоакимом Шароевым; в 1962—1969 годах — Национальный академический театр имени Янки Купалы в Минске. Благодаря лингвистическим способностям, Филиппов быстро преодолел языковый барьер и стал одним из ведущих актёров этого театра. Здесь им были сыграны Белугин в «Женитьбе Белугина», Астров в «Дяде Ване», Сатин в «На дне», Журден в «Мещанине во дворянстве» и другие роли.

В 1969 году возвращается в Малый театр и служит в нём до конца жизни. В кино — с 1954 года (первая роль — в фильме «Чемпион мира»). Всего за актерскую карьеру снялся более чем в 70 фильмах, среди которых "Девчата" (Вася Зайцев), "Три толстяка" (оружейник Просперо), "Бриллиантовая рука" (Евгений Николаевич Лодыжинский), "Джентльмены удачи" ("Никола-Питерский"), "12 стульев" (Ляпис-Трубецкой), "Тени исчезают в полдень" (Демид Меньшиков).

Принимал участие в озвучивании мультфильмов, автор текстов к песням из кинофильмов. С начала 1970-х годов и до самой смерти Филиппов был главным Дедом Морозом страны, поздравляющим всех советских детей на самой главной Ёлке — Кремлёвской. С 1987 года преподавал в ГИТИСе художественное слово, в 1988 году ему было присвоено учёное звание доцента.

Скончался 18 февраля 1992 года вследствие тромбоэмболии. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

В ранние годы увлекался шахматами (был кандидатом в мастера спорта по шахматам), много читал, любил русскую литературу. Писал стихи, хорошо играл на бильярде. Обладал редким от природы, низким грудным голосом — басом-профундо. Был большим острословом. Однажды, перед вылетом на гастроли на Дальний Восток, сутки просидев в аэропорту «Домодедово», изрёк: «Это не Домодедово, а Детдомово!». А когда перегруженный самолёт вяло стал набирать высоту, мокрый от духоты и жары Роман сообщил: «Так долго набирать высоту — это низость!». Рост актёра был 193 см. Помимо белорусского, свободно владел польским и немецким языками, на английском языке играл в спектакле Peter the Great, на украинском — в «Варшавской мелодии» (в Киевском академическом театре).

Большую роль в его дальнейшей творческой судьбе сыграла встреча с актрисой Малого театра Верой Пашенной, приехавшей в Горький с труппой театра на смотр молодых дарований, а администрация школы, где учился Роман, попросила прослушать учеников на предмет определения у них сценического таланта. На просмотр пришёл и десятиклассник Филиппов, в жизни говоривший густым оперным басом. Пашенная только взглянула на него и тут же воскликнула, что ему нужно идти в театральное. После этого Филиппов, ранее даже и не помышлявший об артистической карьере, решает посвятить свою судьбу сцене. В 1953 году он окончил среднюю школу и поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина на курс Веры Пашенной. Его сокурсниками во время учёбы были Алексей Эйбоженко, Юрий Соломин и Виктор Борцов.

В 1957 году получил актёрское образование и был принят в штат Малого театра, в котором проработал до 1960 года. Из-за разногласий с главным режиссёром театра М. И. Царёвым был вынужден уйти из театра. Новыми местами работы для Романа Сергеевича в будущем станут: в 1960—1961 годах — Московский драматический театр имени А. С. Пушкина; в 1961—1962 — Москонцерт, в 1962 году одновременно работал по совместительству во Всероссийском гастрольно-концертном объединении, где играл в спектакле «Пришедший в завтра» по произведениям Владимира Маяковского, поставленный Иоакимом Шароевым; в 1962—1969 годах — Национальный академический театр имени Янки Купалы в Минске. Благодаря лингвистическим способностям, Филиппов быстро преодолел языковый барьер и стал одним из ведущих актёров этого театра. Здесь им были сыграны Белугин в «Женитьбе Белугина», Астров в «Дяде Ване», Сатин в «На дне», Журден в «Мещанине во дворянстве» и другие роли.

В 1969 году возвращается в Малый театр и служит в нём до конца жизни. В кино — с 1954 года (первая роль — в фильме «Чемпион мира»). Всего за актерскую карьеру снялся более чем в 70 фильмах, среди которых "Девчата" (Вася Зайцев), "Три толстяка" (оружейник Просперо), "Бриллиантовая рука" (Евгений Николаевич Лодыжинский), "Джентльмены удачи" ("Никола-Питерский"), "12 стульев" (Ляпис-Трубецкой), "Тени исчезают в полдень" (Демид Меньшиков).

Принимал участие в озвучивании мультфильмов, автор текстов к песням из кинофильмов. С начала 1970-х годов и до самой смерти Филиппов был главным Дедом Морозом страны, поздравляющим всех советских детей на самой главной Ёлке — Кремлёвской. С 1987 года преподавал в ГИТИСе художественное слово, в 1988 году ему было присвоено учёное звание доцента.

Скончался 18 февраля 1992 года вследствие тромбоэмболии. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Тамара Макаровна Носова. Родилась в Москве 21 ноября 1927 года и была третьим ребёнком в семье.

скрытый текст

Когда ей было полтора года, умерла её мать, после чего её отец, не имея возможности содержать семью, отдал всех трёх детей в детский дом, но очень скоро Тамара была удочерена семьёй специалиста по авиамоторам. С биологическим отцом Тамара встретилась только когда ей было за 30 лет: она признала их родство, но поддерживать дальнейшие отношения отказалась.

Школу окончила в 1945 году, будучи в эвакуации в Подмосковье. В 1950 году окончила ВГИК (мастерская Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой). В 1950—1953 годах и с 1990 года — работает по договорам, в 1953—1990 годах — актриса (состояла в труппе) Театра-студии киноактёра.

Была одной из самых известных комических актрис отечественного кино 50—60-х годов XX века.

С 1970-х годов актриса снимается редко. Эффектными и несколько неожиданными по стилю были её появления в роли донны Розы в комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!» и хозяйки борделя в «Бульварном романе». В 1984 году снялась в телефильме М. А. Швейцера «Мертвые души» в роли Коробочки.

За свою актерскую карьеру снялась в 40 фильмах.

После смерти приемной матери в 1982 году Тамара Носова вела замкнутый образ жизни.

Многие факты своей биографии Носова держала в тайне.

Последние годы жила в страшной нищете и затворничестве, в заросшей грязью квартире. Она питалась в столовой для бездомных и малоимущих, а пенсии не хватало даже на квартплату. В начале весны 2007 года у Тамары Носовой случился инсульт. Вскрывшая квартиру 6 марта 2007 года милиция обнаружила актрису лежащей на полу; по её телу бегали тараканы и крысы. Единственный племянник Анатолий Васин (хотя генетически родство не было доказано) отправил Носову в 15-ю городскую больницу. Умерла 25 марта 2007 года на 80-м году жизни в Москве от хронической ишемии головного мозга. Урна с прахом актрисы была захоронена в колумбарии Ваганьковского кладбища.

Школу окончила в 1945 году, будучи в эвакуации в Подмосковье. В 1950 году окончила ВГИК (мастерская Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой). В 1950—1953 годах и с 1990 года — работает по договорам, в 1953—1990 годах — актриса (состояла в труппе) Театра-студии киноактёра.

Была одной из самых известных комических актрис отечественного кино 50—60-х годов XX века.

С 1970-х годов актриса снимается редко. Эффектными и несколько неожиданными по стилю были её появления в роли донны Розы в комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!» и хозяйки борделя в «Бульварном романе». В 1984 году снялась в телефильме М. А. Швейцера «Мертвые души» в роли Коробочки.

За свою актерскую карьеру снялась в 40 фильмах.

После смерти приемной матери в 1982 году Тамара Носова вела замкнутый образ жизни.

Многие факты своей биографии Носова держала в тайне.

Последние годы жила в страшной нищете и затворничестве, в заросшей грязью квартире. Она питалась в столовой для бездомных и малоимущих, а пенсии не хватало даже на квартплату. В начале весны 2007 года у Тамары Носовой случился инсульт. Вскрывшая квартиру 6 марта 2007 года милиция обнаружила актрису лежащей на полу; по её телу бегали тараканы и крысы. Единственный племянник Анатолий Васин (хотя генетически родство не было доказано) отправил Носову в 15-ю городскую больницу. Умерла 25 марта 2007 года на 80-м году жизни в Москве от хронической ишемии головного мозга. Урна с прахом актрисы была захоронена в колумбарии Ваганьковского кладбища.

Екатерина Федоровна Савинова. Родилась 26 декабря 1926 года в селе Ельцовке Сибирского (ныне — Алтайского) края в семье крестьянина-бедняка.

скрытый текст

С 1934 по 1944 год Екатерина Савинова училась в Ельцовской средней школе. В школьные годы Екатерина Савинова активно участвовала в художественной самодеятельности учащихся, постоянно была членом драматического и хорового кружка.

Приехав в Москву, девушка намеревалась подать документы во ВГИК, но опоздала и тогда решила поступать в Землеустроительный институт. Проучившись полгода в институте, Савинова вновь отправилась во ВГИК, когда туда начались экзамены. Однако вскоре после поступления она была отчислена руководителем курса, посчитавшим, что её призвание не кино, а театр. Тем не менее, в 1945 году Екатерине Савиновой удалось поступить во ВГИК, при поступлении её заметили педагоги О. И. Пыжова и Б. В. Бибиков, принявшие девушку в свою мастерскую.

В 1950 году Екатерина Савинова окончила ВГИК, получив диплом с отличием по специальности актёр кино с присвоением квалификации киноактриса.

Будучи студенткой, Екатерина Савинова появляется в роли Кати Сорокиной в фильме «Страницы жизни» (реж. Б. В. Барнет и А. В. Мачерет), снятом в 1948 году на Свердловской киностудии. Сам фильм в её творческой карточке, заполненной 3 марта 1962 года, не указан.

Её дебютной ролью именуется роль Любочки в комедии «Кубанские казаки» (реж. И. А. Пырьев), снятой в 1949 году на Мосфильме.

Начиная с июля 1950 года, Екатерина Савинова была киноактрисой Центральной студии киноактёра. Несмотря на то, что после «Кубанских казаков» Савинова снималась каждый год, ей предлагали второстепенные, эпизодические роли, которые не были указаны в ее творческой карточке, заполненной 3 марта 1962 года.

Помимо многих эпизодических ролей, в 1955 году Екатерине Савиновой довелось получить главную роль в двух кинофильмах, снятых киностудиями Советской Украины. Она сыграла официантку Клаву Шубину в детективе «Тень у пирса» (реж. М. Б. Винярский) производства Одесской киностудии и девушку-дирижёра Катю Воропай в лирической комедии «В один прекрасный день» (реж. М. Я. Слуцкий) производства Киевской киностудии художественных фильмов.

До этого, в 1954 году, на киностудии Ленфильм была снята драма «Большая семья» (реж. И. Е. Хейфиц), являющаяся экранизацией романа В. А. Кочетова «Журбины». В этой кинокартине Екатерина Савинова исполнила роль Дуняши Журбиной, супруги представителя третьего поколения семьи Кости Журбина (роль Б. В. Битюкова). На состоявшемся в следующем году VIII Международном кинофестивале в Каннах коллективу исполнителей присудили премию за лучшее актёрское исполнение.

После окончания ВГИКа Екатерина — единственная со всего курса — была приглашена работать во МХАТ, но, будучи уверенной, что её призвание — кино, она отказалась от этого предложения.

С 1960 года ролей у актрисы не было, пока её супруг, Евгений Ташков, не приступил к съёмкам кинокартины «Приходите завтра…», где ей предстояло сыграть Фросю Бурлакову. Фамилию Бурлакова актриса поизаимствовала у своей подруги Евдокии Петровны Бурлаковой. Пока Екатерина Савинова была без работы в кино, она училась в Институте имени Гнесиных и к началу съёмок кинокомедии уже была на последнем курсе института. Савинова имела большой диапазон (3,5 рабочих октавы) и в роли Фроси ей была предоставлена возможность продемонстрировать свои вокальные способности.

Когда проходили съёмки картины «Приходите завтра…», актриса стала чувствовать себя плохо. Ей диагностировали бруцеллёз. Болезнь дала осложнение на нервную систему, и Савинова ложилась в больницу по два раза в год.

После «Женитьбы Бальзаминова» Екатерина продолжала сниматься, но её вновь можно было встретить во второстепенных, эпизодических ролях.

Актриса сильно переживала оттого, что не могла себя реализовать в кино, и это привело к глубочайшей депрессии. По словам её современников, осложнения способствовали проявлению признаков, схожих с шизофренией. Одна из подруг Екатерины Савиновой, Ольга Гобзева, рассказывала про голоса, которые, по словам актрисы, нашептывали о том, что самоубийством ей надо спасти сына.

В 1970 году Екатерина Савинова уехала из Москвы в Новосибирск к своей сестре и там же 25 апреля бросилась под поезд на узловой станции города. Согласно объяснению врачей, это был один из шизофренических приступов, а не осознанное самоубийство.

Екатерина Савинова была похоронена на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Всего за актерскую карьеру снялась в 27 фильмах.

Приехав в Москву, девушка намеревалась подать документы во ВГИК, но опоздала и тогда решила поступать в Землеустроительный институт. Проучившись полгода в институте, Савинова вновь отправилась во ВГИК, когда туда начались экзамены. Однако вскоре после поступления она была отчислена руководителем курса, посчитавшим, что её призвание не кино, а театр. Тем не менее, в 1945 году Екатерине Савиновой удалось поступить во ВГИК, при поступлении её заметили педагоги О. И. Пыжова и Б. В. Бибиков, принявшие девушку в свою мастерскую.

В 1950 году Екатерина Савинова окончила ВГИК, получив диплом с отличием по специальности актёр кино с присвоением квалификации киноактриса.

Будучи студенткой, Екатерина Савинова появляется в роли Кати Сорокиной в фильме «Страницы жизни» (реж. Б. В. Барнет и А. В. Мачерет), снятом в 1948 году на Свердловской киностудии. Сам фильм в её творческой карточке, заполненной 3 марта 1962 года, не указан.

Её дебютной ролью именуется роль Любочки в комедии «Кубанские казаки» (реж. И. А. Пырьев), снятой в 1949 году на Мосфильме.

Начиная с июля 1950 года, Екатерина Савинова была киноактрисой Центральной студии киноактёра. Несмотря на то, что после «Кубанских казаков» Савинова снималась каждый год, ей предлагали второстепенные, эпизодические роли, которые не были указаны в ее творческой карточке, заполненной 3 марта 1962 года.

Помимо многих эпизодических ролей, в 1955 году Екатерине Савиновой довелось получить главную роль в двух кинофильмах, снятых киностудиями Советской Украины. Она сыграла официантку Клаву Шубину в детективе «Тень у пирса» (реж. М. Б. Винярский) производства Одесской киностудии и девушку-дирижёра Катю Воропай в лирической комедии «В один прекрасный день» (реж. М. Я. Слуцкий) производства Киевской киностудии художественных фильмов.

До этого, в 1954 году, на киностудии Ленфильм была снята драма «Большая семья» (реж. И. Е. Хейфиц), являющаяся экранизацией романа В. А. Кочетова «Журбины». В этой кинокартине Екатерина Савинова исполнила роль Дуняши Журбиной, супруги представителя третьего поколения семьи Кости Журбина (роль Б. В. Битюкова). На состоявшемся в следующем году VIII Международном кинофестивале в Каннах коллективу исполнителей присудили премию за лучшее актёрское исполнение.

После окончания ВГИКа Екатерина — единственная со всего курса — была приглашена работать во МХАТ, но, будучи уверенной, что её призвание — кино, она отказалась от этого предложения.

С 1960 года ролей у актрисы не было, пока её супруг, Евгений Ташков, не приступил к съёмкам кинокартины «Приходите завтра…», где ей предстояло сыграть Фросю Бурлакову. Фамилию Бурлакова актриса поизаимствовала у своей подруги Евдокии Петровны Бурлаковой. Пока Екатерина Савинова была без работы в кино, она училась в Институте имени Гнесиных и к началу съёмок кинокомедии уже была на последнем курсе института. Савинова имела большой диапазон (3,5 рабочих октавы) и в роли Фроси ей была предоставлена возможность продемонстрировать свои вокальные способности.

Когда проходили съёмки картины «Приходите завтра…», актриса стала чувствовать себя плохо. Ей диагностировали бруцеллёз. Болезнь дала осложнение на нервную систему, и Савинова ложилась в больницу по два раза в год.

После «Женитьбы Бальзаминова» Екатерина продолжала сниматься, но её вновь можно было встретить во второстепенных, эпизодических ролях.

Актриса сильно переживала оттого, что не могла себя реализовать в кино, и это привело к глубочайшей депрессии. По словам её современников, осложнения способствовали проявлению признаков, схожих с шизофренией. Одна из подруг Екатерины Савиновой, Ольга Гобзева, рассказывала про голоса, которые, по словам актрисы, нашептывали о том, что самоубийством ей надо спасти сына.

В 1970 году Екатерина Савинова уехала из Москвы в Новосибирск к своей сестре и там же 25 апреля бросилась под поезд на узловой станции города. Согласно объяснению врачей, это был один из шизофренических приступов, а не осознанное самоубийство.

Екатерина Савинова была похоронена на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Всего за актерскую карьеру снялась в 27 фильмах.

Клара Степановна Лучко. Родилась 1 июля 1925 года в с. Чутово Полтавской области, УССР, в крестьянской семье.

скрытый текст

В отличие от сверстниц, в раннем детстве никогда не мечтала о сценической карьере — отчасти из-за нескладной фигуры, за которую даже получила обидное прозвище Жирафа. Первые семь лет училась в украинской школе в Полтаве, а после начала войны семья эвакуировалась в Казахскую ССР, и десятилетку закончила в городе Джамбуле.

В 1943 году, после окончания школы, неожиданно для матери приняла решение поступить во ВГИК, находившийся в то время в Алма-Ате в эвакуации. На её решение повлияла случайно попавшая в руки газета с объявлением о наборе студентов на первый курс. Приёмные испытания будущей звезды прошли несколько необычно. Растерявшись, она не смогла прочесть обязательный набор произведений, но ситуацию спас возглавлявший приёмную комиссию знаменитый педагог Б. В. Бибиков. Он попросил Клару сыграть необычный этюд «с тонущей подругой», с чем она справилась так убедительно, что была зачислена на первый курс, в мастерскую С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой (окончила в 1948 году).

Дебютом в кино стала характерная роль тётушки Марины в фильме С. Герасимова «Молодая гвардия». Роль была второстепенной и её появление осталось незамеченным. Популярность пришла в 1950 году, после выхода на экраны фильма «Кубанские казаки», за участие в котором она получила Сталинскую премию второй степени.

Работу в кино сочетала с работой на сцене Театра-студии киноактёра (с 1948 года). В те годы жизнь щедро одарила актрису успехом, поклонением.

Работая над ролью Даши Шелест в картине «Кубанские казаки» (1949), актриса воспрянула духом. Работа над этим характером раскрыла актрисе творческую привлекательность киноискусства и дала стимул к дальнейшим поискам.

После «Кубанских казаков» актрису узнала вся страна. Её часто приглашают самые крупные режиссёры: С. Герасимов, Вс. Пудовкин, И. Хейфиц. За годы творческой жизни снялась во многих фильмах, ставших классикой советского кино. Среди наиболее известных работ актрисы — роли в фильмах «Донецкие шахтёры» (1950), «Возвращение Василия Бортникова» (1952), «Большая семья» (1954), «Двенадцатая ночь» (1955), «В твоих руках жизнь» (1959), «На семи ветрах» (1962), «Государственный преступник» (1964), «Опекун» (1970), «Мы, нижеподписавшиеся» (1980), «Бедная Маша» (1981), «Карнавал» (1981), «Ларец Марии Медичи» (1981), «Тревожное воскресенье» (1983).

Оглушительный успех сопутствовал фильму «Цыган» (1979). Популярность этой мелодрамы была настолько велика, что в 1985 году было снято продолжение «Возвращение Будулая», которое также стало триумфальным. Исполнителям главных ролей К. Лучко и М. Волонтиру было присвоено звание Народный артист СССР, являвшееся высшим признанием деятелей искусств в Советском Союзе.

Всего Клара Лучко снялась в 60 фильмах.

В 2005 году актриса готовилась отметить 80-летний юбилей. Субботним утром 26 марта 2005 года актриса готовила завтрак. Накрыв на стол, позвала мужа и неожиданно, около 8 часов утра, потеряла сознание. По заключению врачей бригады «скорой», прибывших в квартиру актрисы в высотке на Котельнической набережной, у неё оторвался тромб — такова запись в картотеке о причине смерти.

Похоронена 28 марта в Москве на Новодевичьем кладбище.